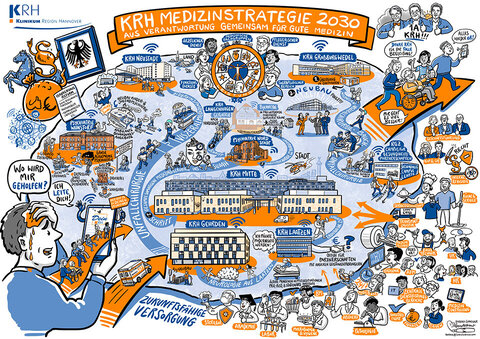

ZUSAMMENFASSUNG

- Immense Herausforderungen für Deutschlands Krankenhäuser: Investitionsstau, Fachkräftemangel, zunehmender Trend zu ambulanten Behandlungen und steigende Ansprüche an die Behandlungs- und Pflegequalität – die Folge: Strukturveränderungen nötig

- Auch gesetzliche Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene sowie Krankenhausfinanzierung zielen auf stärkere Spezialisierung der angebotenen Leistungen in größeren Kliniken ab, bei gleichzeitiger Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung

- Das KRH ist einer der ersten kommunalen Klinikverbünde, der mit strategischer Neuausrichtung reagiert; damit wird das Unternehmen perspektivisch zu einem der modernsten Klinikkonzerne Deutschlands

- Aber vor allem: Medizinstrategie 2030 bietet Menschen in der Region Hannover auch in Zukunft hochmoderne Gesundheitsversorgung aus kommunaler Hand und schafft sichere, hoch attraktive Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und spannendes Arbeitsumfeld

- Hierzu nötig: breit gefächertes, abgestuftes Versorgungsangebot in Grund- und Regelversorgung, Schwerpunktversorgung und Maximalversorgung – bei sinnvoller Ergänzung durch neue Versorgungsformen, die die Lücke zwischen ambulantem und stationärem Bereich schließen helfen

- Dabei immer handlungsleitend: Zugang und Erreichbarkeit von bedarfsgerechten Versorgungsangeboten für alle Einwohner*innen der Region

- Hierzu heute nicht mehr die gesamte Breite der Medizin an jedem Krankenhausstandort nötig: Qualität und Versorgungsmöglichkeiten im KRH-Netzwerk wichtiger als Nähe allein

- Daher: Konzentration von Ressourcen für bestimmte Leistungen an einzelnen Standorten und Bildung von Behandlungsschwerpunkten

- Führt vor allem auch zu mehr Qualität und stärkerer Versorgungssicherheit in der Notfallversorgung: Denn nur entsprechende Zentren können sehr komplexe Notfälle und solche, die schnellen Interventionen von Spezialist*innen bedürfen, versorgungs- und qualitätsgesichert erbringen (z.B. Herzkatheter bei akutem Herzinfarkt oder Entfernung von Blutgerinnseln bei akutem Schlaganfall)

- Ergänzt durch Prozessoptimierung in den Notaufnahmen und stärkere Nutzung ambulanter Versorgungsstrukturen bei leichten Notfällen